知っておきたい投資理論 ~プロスペクト理論~

「分かっているのに、なぜか損しちゃう」その理由、解き明かしましょう!

皆さん、こんにちは! 投資をしていると、「なんでか分からないけど、損が出ているものをなかなか手放せない…」「利益が出ているものは、すぐに売っちゃう…」なんてこと、ありませんか?頭では「こうすべきだ」と分かっているのに、いざとなると感情が邪魔をして、思わぬ行動に出てしまうんですよね。この「モヤモヤ」を抱えている方、きっと少なくないはずです。

投資で感情に振り回されてしまう経験がある方や、自分の行動パターンを客観的に見つめ直したい方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。この「分かっているのに、なぜか損しちゃう」という行動の裏側にある、私たちの心の仕組みを一緒に見ていきましょう。この記事を通じて、皆さんが自分の投資行動をより深く理解し、感情に流されずに、もっと自信を持って資産形成を進められるようになることを目指しています。

損切りできないのは、なぜ?利益を早く確定するのは、なぜ?

投資の世界でよく言われるのが「損小利大(そんしょうりだい)」、つまり「損は小さく、利益は大きく」という考え方ですよね。でも、実際にやってみると、これがなかなか難しい。むしろ、「損は大きく、利益は小さく」なってしまう経験、私だけじゃないはずです。

「もう少し待てば、また上がるかもしれない…」と、含み損を抱えた銘柄をなかなか手放せず、結局さらに損失を広げてしまう。逆に、少し利益が出た途端、「せっかくの利益を失いたくない!」と焦って売ってしまい、その後に大きく伸びるチャンスを逃してしまう。

このジレンマに陥ると、投資のパフォーマンスはなかなか向上しません。頭では分かっているのに、なぜか逆の行動をしてしまう。この「なぜ」を放置してしまうと、せっかくの投資がうまくいかず、資産形成の道を遠回りしてしまうことにもなりかねません。でも、安心してください。この行動の裏には、私たちの脳に潜む「プロスペクト理論」という心のメカニズムが関係しているんです。

人間の不思議な心理「プロスペクト理論」とは?

私たちが抱える「損切りできない」「利益を早く確定する」といった投資行動の謎を解き明かすのが、今回ご紹介するプロスペクト理論です。これは、心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーが提唱し、ノーベル経済学賞も受賞した行動経済学の理論なんです。

この理論が教えてくれるのは、私たちは「合理的な判断」をしているつもりでも、実は「感情」に大きく左右されている、ということ。特に、以下の2つの点が重要です。

損失は利益の2倍以上に心理的影響を与える

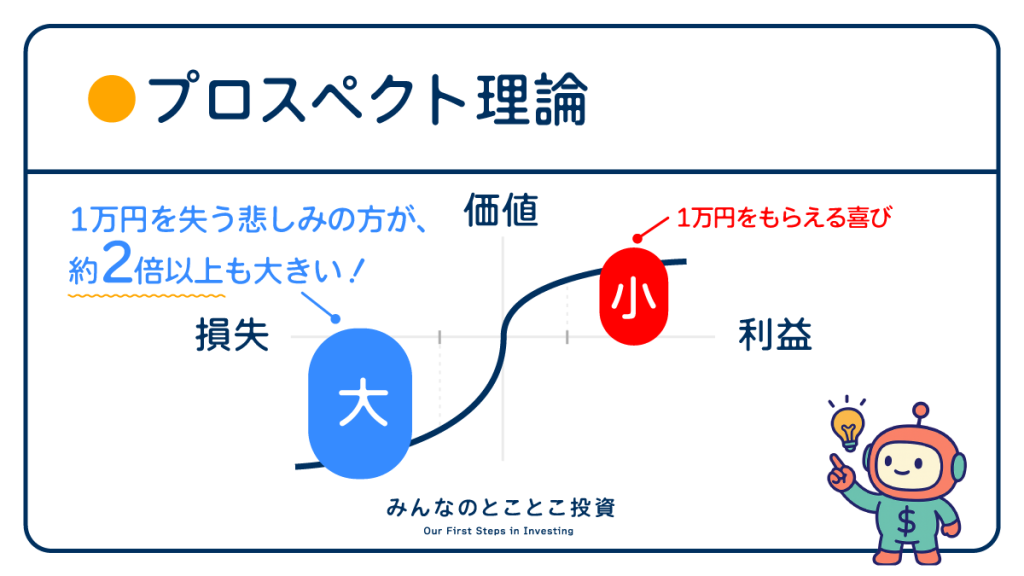

これがプロスペクト理論の最も重要なポイントです。私たちは、利益を得る喜びよりも、同額の損失を被る苦痛をはるかに大きく感じるという特性を持っています。

例えば、「1万円もらえる喜び」と「1万円失う悲しみ」を比較すると、後者の「失う悲しみ」の方が、心理的なインパクトが約2倍以上も大きいと言われています。この特性があるからこそ、私たちは含み損を抱えた時に「損を確定したくない」という強い感情が働き、損切りが難しくなるんです。

利益確定は「確実性」、損切りは「可能性」を重視

私たちは、利益が出ている状況では、「確実に利益を手にしたい」という欲求が強まり、リスクを避ける傾向があります。だから、少し利益が出ると「確実に利益を確定したい」という気持ちが勝り、すぐに売ってしまうんです。

一方で、損失が出ている状況では、「損を取り戻したい」という気持ちが強く働き、リスクを取ってでも挽回しようとする傾向があります。だから、「いつか戻るだろう」という可能性に賭けて、損切りを先延ばしにしてしまうんですね。まるで、パチンコで負けが込んでいる時に「次こそは」と深追いしてしまう心理と似ているかもしれません。

このような私たちの心理特性を知っておけば、「あぁ、自分もそうだったな」と、自分の行動を客観的に見つめ直すことができます。プロスペクト理論は、私たちがなぜ「非合理的な行動」を取ってしまうのかを教えてくれる、まさに「心の地図」のようなものなんです。この地図があれば、感情の波に飲まれずに、より冷静に投資判断ができるようになるはずです。

私がプロスペクト理論で「負のループ」を断ち切った経験

私も投資を始めた頃は、典型的なプロスペクト理論の罠にハマっていました。「損が出たらすぐ売るべき」と頭では分かっているのに、含み損を抱えた株は「きっと戻るはず…!」と強く信じ込み、塩漬け状態にしてしまったことが何度もあります。そして、結局さらに損失が拡大して、「なんであの時、売らなかったんだ!」と後悔の念に駆られる…まさに負のループでしたね。

逆に、少し利益が出た株は、まるで「熱いジャガイモ」のように、すぐに手放してしまっていました。「せっかく増えた利益を減らしたくない!」という気持ちが強く、ちょっとした値動きでソワソワして売却。その結果、その後も大きく伸びる銘柄を、ごくわずかな利益で手放してしまい、指をくわえて見ているしかなかった、なんて経験も数え切れません。

でもある時、このプロスペクト理論について学び、「これは自分のことだ!」と膝を打ちました。自分の行動が、決して「意志が弱い」からではなく、人間誰しもが持っている心理的な特性によるものだと分かったんです。それからは、損切りルールを明確に設定したり、利益が出ている銘柄も「もし今売ったら、将来どれくらいの利益を逃す可能性があるか」を冷静に考えるようになりました。

具体的な例でいうと、以前なら20%の含み損が出た時点で「もっと下がるかも」と不安になりつつも売れなかった銘柄を、「損失が〇%に達したら、機械的に売る」というルールを事前に決めておくことで、感情に流されずに実行できるようになりました。もちろん、損切りは辛いですが、それによって大きな損失を防ぎ、新たな投資機会を探す余裕が生まれると実感しています。

この理論を知ることで、私自身の投資行動が大きく変わり、感情的な後悔が減り、より落ち着いて投資と向き合えるようになったんです。皆さんも、ぜひこの理論を味方につけて、自分なりのルール作りを始めてみませんか?

行動経済学が示す、投資における「心の癖」

プロスペクト理論は、1979年に心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって発表されたもので、その後の行動経済学の発展に大きな影響を与えました。カーネマンはこの功績により、2002年にノーベル経済学賞を受賞しています。

この理論は、単なる心理学の概念に留まらず、「人間は必ずしも合理的に行動するわけではない」という、従来の経済学が前提としていた「合理的な経済人」モデルに一石を投じました。彼らの研究は、私たちが直感的に行っている意思決定が、いかに認知バイアスに影響されているかを科学的に示しています。

例えば、プロスペクト理論の他にも、投資家が陥りやすい心の癖として、以下のようなものがあります。

- 現状維持バイアス:変化を嫌い、現状を維持しようとする心理。これが、ポートフォリオの見直しを怠る原因になったりします。

- 保有効果:自分が保有しているものに対して、実際以上の価値を感じてしまう心理。自分が買った株は「もっと価値があるはず」と思ってしまいがちです。

- アンカリング効果:最初に提示された情報(アンカー)に判断が引きずられる心理。購入価格がアンカーとなり、それ以下の価格で売却することに抵抗を感じる要因になります。

これらの「心の癖」は、誰もが持っているものです。専門家の方々も、投資においてはこれらの心理的な側面を理解し、いかに「感情を排した機械的なルール」を設けるかが重要だと指摘しています。例えば、証券会社が提供しているロボアドバイザーや、積立投資の自動設定などは、まさに私たちの感情的な判断が入り込む余地を減らすための有効な手段と言えるでしょう。

これらの根拠を知ることで、私たちは自分の行動を「おかしい」と責めるのではなく、「これは人間の自然な心の働きなんだな」と理解し、その上でどう対処すべきかを冷静に考えることができます。

心の癖を知って、賢い投資家へ!

皆さん、プロスペクト理論について、少しはご理解いただけたでしょうか? 投資の世界で「なぜかうまくいかない」と感じていたことの、意外な原因が見えてきたかもしれませんね。私たちの心の癖を知ることは、決して弱点ではなく、むしろそれを理解し、上手に付き合っていくことで、より賢明な投資判断ができるようになるための大きな一歩なんです。

私も、この理論を学ぶことで、投資における「失敗」が、単なる「運が悪かった」ということだけでなく、自分自身の行動パターンから来ている部分もあるのだと気づきました。そして、それにどう対処すべきかを考えるようになりました。いかがでしたでしょうか? 今日から皆さんの資産形成が、より確かなものになるよう、私も応援していますよ! ぜひ、ご自身の投資行動を客観的に見つめ直し、感情に流されない強い投資家を目指していきましょう!