マーケット情報の読み解き方:経済指標から投資チャンスを見つける

皆さん、こんにちは!この記事では、「マーケット情報ってどうやって見ればいいの?」「経済指標って何のこと?」といった基本的なことから、具体的な行動へと繋がるヒントをお届けします。経済指標を理解することは、投資の羅針盤を手に入れるようなもの。一緒に、マーケットの波を乗りこなす力を身につけていきましょう!

意外と身近な「市場のつぶやき」に耳を傾ける

「マーケット情報」と聞くと、なんだか専門的で難解なイメージがありますよね。でも、実は私たちの身の回りにあるニュースや新聞、インターネットの記事の中にも、投資のヒントが隠されています。まるで市場が私たちに語りかけている「つぶやき」のようなものなんです。

投資の「なぜ」を解消する情報収集の重要性

「株価が上がった」「円安になった」といったニュースを見て、「なぜだろう?」と感じたことはありませんか?その「なぜ」を理解するための手がかりとなるのが、経済指標や企業の決算情報、政治の動向といったマーケット情報です。これらを読み解くことで、ただ漠然と投資をするのではなく、「なぜこの銘柄がいいのか」「今は買い時なのか売り時なのか」といった、根拠に基づいた判断ができるようになります。情報収集を怠ると、まるで羅針盤のない船で大海原に出るようなもの。目的地にたどり着くのは困難ですし、時には危険な目にあう可能性も高まります。

情報過多時代の羅針盤を見つけるコツ

インターネットを開けば、膨大な量の情報が溢れていますよね。どれが本当に必要な情報で、どれがそうでないのか、見極めるのは大変です。私が意識しているのは、「一次情報」に触れることと、「信頼できる情報源」を複数持つことです。例えば、政府や中央銀行が発表する経済指標のデータは、加工されていない一次情報です。また、日頃から信頼できる経済紙やニュースサイトを複数チェックすることで、特定の意見に偏ることなく、多角的に情報を捉えることができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ慣れていくうちに、本当に必要な情報が自然と目に入るようになりますよ。

経済指標を「投資チャンスの地図」に変える方法

経済指標とは、国の経済活動を示す統計データのことです。GDP(国内総生産)や消費者物価指数、雇用統計などが代表的です。

これらを地図のように読み解くことで、今がどのような経済状況なのか、これからどうなりそうなのか、といった「投資チャンスの場所」を見つけるヒントになります。

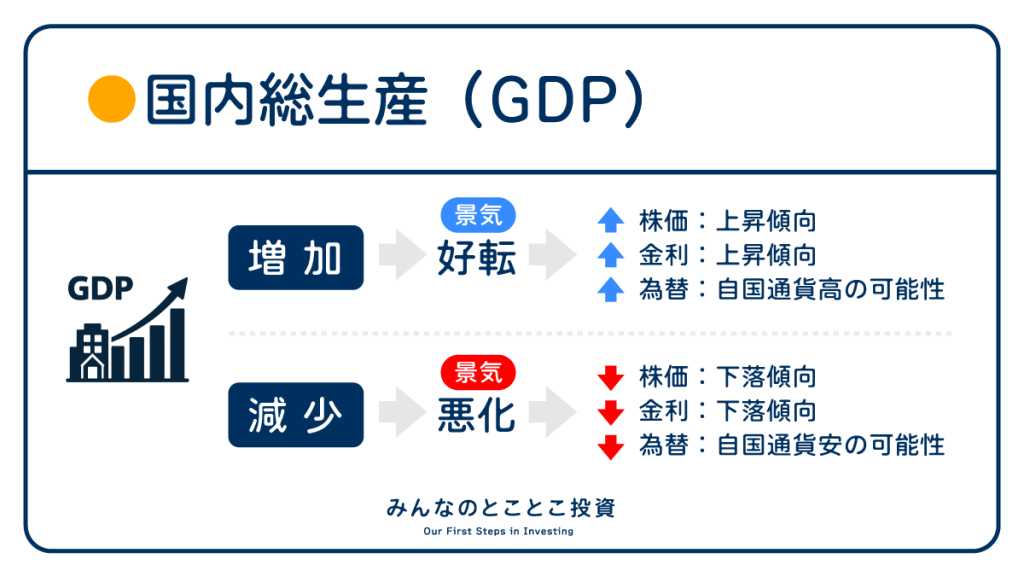

「GDP」で国の成長力を測る

GDP(国内総生産)は、一定期間内に国内で生産されたモノやサービスの付加価値の合計額を示す指標です。簡単に言えば、その国がどれだけ経済活動で稼いだかを示す数字です。GDPが大きく伸びていれば、その国の経済が力強く成長していることを意味します。企業の売上や利益も伸びやすく、株価も上昇しやすい傾向にあります。皆さんの会社も、GDPが伸びている国や地域に事業を展開していれば、それだけチャンスが広がるのと同じですね。

- 経済の成長ペース: GDPが前の期間と比べてどれくらい増えたか(GDP成長率)を見ることで、その国の経済が今、どんなペースで成長しているのかが分かります。

- 国の経済規模: GDPの絶対額を見れば、その国の経済規模が世界の中でどのくらい大きいのかを比較できます。

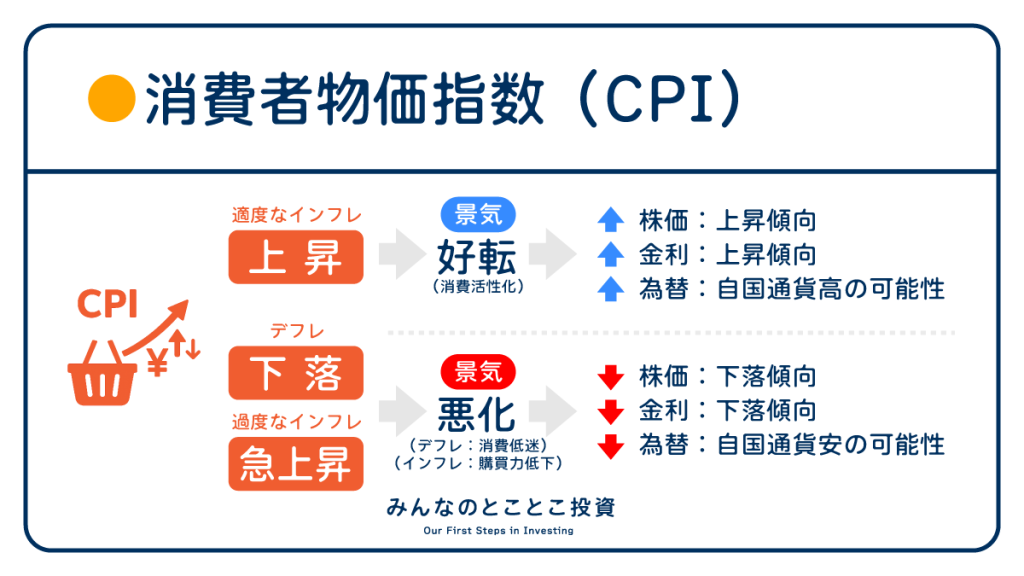

「消費者物価指数」で読み解く私たちの購買力

「最近、物の値段が上がったな」と感じることはありませんか?それがまさに消費者物価指数に表れています。これは、私たちが日常的に購入する商品やサービスの価格変動を示す指標で、物価が上昇しているのか、下落しているのかが分かります。物価が継続的に上昇するインフレの状態では、企業の売上や利益が増加しやすいため、株価にとってプラスに働くことがあります。しかし、過度なインフレは私たちの購買力を低下させ、消費を冷え込ませる可能性もあります。この指標を見ることで、今、私たちのお財布事情がどうなっているのか、ひいては経済全体がどのような状況にあるのかを把握できます。

- 物価の変動:CPIが上昇していれば、全体的に物の値段が上がっている「インフレ」の状態です。逆にCPIが下落していれば、物の値段が下がっている「デフレ」の状態です。

- 購買力:物価が上がれば、同じ金額で買えるモノが減ります。つまり、私たちのお金の価値(購買力)が下がっていることになります。

「失業率」が教えてくれる景気の体温

皆さんもニュースで「失業率」という言葉を耳にすることがあると思います。これは、働き手全体の中で、仕事を探しているけれど見つからない人の割合を示す指標です。失業率が下がると、多くの人が仕事に就けている状態なので、景気が良いと判断できます。景気が良いと、企業の業績も好調になりやすく、株価が上がる傾向がありますよね。逆に失業率が上がると、景気が冷え込んでいる可能性があり、企業業績も悪化する懸念が出てきます。このように、失業率一つとっても、景気の「体温」がわかり、それが投資判断に繋がるヒントになるんです。

- 景気の強さ:雇用が安定していれば、多くの人が収入を得ていて、安心して消費や投資ができる状態です。これは景気が好調であることを示します。

- 消費の勢い:働く人が増え、賃金も上がれば、その分消費も活発になります。企業の売上にも良い影響を与えます。

- 金融政策の方向性:中央銀行は、物価安定と並んで雇用の安定も重要な目標としています。雇用統計の動きは、金利政策の決定に大きく影響を与えます。

主要な経済指標一覧

| 経済指標 | 内容 | 発表元 | ポイント |

| 国内総生産(GDP) | 一定期間内に国内で生産されたモノやサービスの付加価値の合計額です。その国の経済活動の規模や成長率を示し、「経済の通信簿」とも呼ばれます。 | 日本は内閣府、米国は商務省など。 | GDPが大きく伸びていると、経済が力強く成長していると判断され、企業の業績にも良い影響を与える傾向があります。 |

| 消費者物価指数(CPI) | 私たちが日常的に購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。物価が上がっているか(インフレ)、下がっているか(デフレ)を把握できます。 | 日本は総務省、米国は労働省など。 | 適度な物価上昇は経済にとって好ましいですが、急激な上昇(インフレ)は私たちの購買力を低下させる可能性があります。 |

| 雇用統計(失業率など) | 労働市場の状況を示す指標です。失業率の他に、非農業部門雇用者数(米国)、完全失業率(日本)などが注目されます。 | 日本は総務省、米国は労働省など。 | 失業率が低いほど多くの人が仕事に就けている状態なので、景気が良いと判断されます。雇用の安定は消費活動にも直結するため、非常に重要な指標です。 |

| 鉱工業生産指数 | 鉱業や製造業の生産活動の動向を示す指標です。景気の先行指標としても注目されます。 | 日本は経済産業省など。 | 生産活動が活発であれば、企業は今後も多くのモノを作る計画を立てている可能性が高く、景気の回復を示唆します。 |

| 小売売上高 | 小売業の売上高の合計です。個人消費の動向を示す重要な指標となります。 | 日本は経済産業省、米国は商務省など。 | 小売売上高が増加していれば、消費者の購買意欲が高いと判断でき、景気の押し上げ要因となります。 |

| 貿易統計(貿易収支) | 国際間のモノの輸出入の状況を示す統計です。貿易収支(輸出額から輸入額を引いたもの)が特に注目されます。 | 日本は財務省、米国は商務省など。 | 輸出が輸入を上回る貿易黒字は、その国の経済が健全であることを示すことが多いです。為替レートにも影響を与えることがあります。 |

| 景気動向指数 | さまざまな経済指標を統合し、景気の現状や先行きの方向性を示す指数です。 | 日本は内閣府など。 | 景気の「山」や「谷」を判断する際に用いられ、「先行指数」「一致指数」「遅行指数」に分かれて発表されます。 |

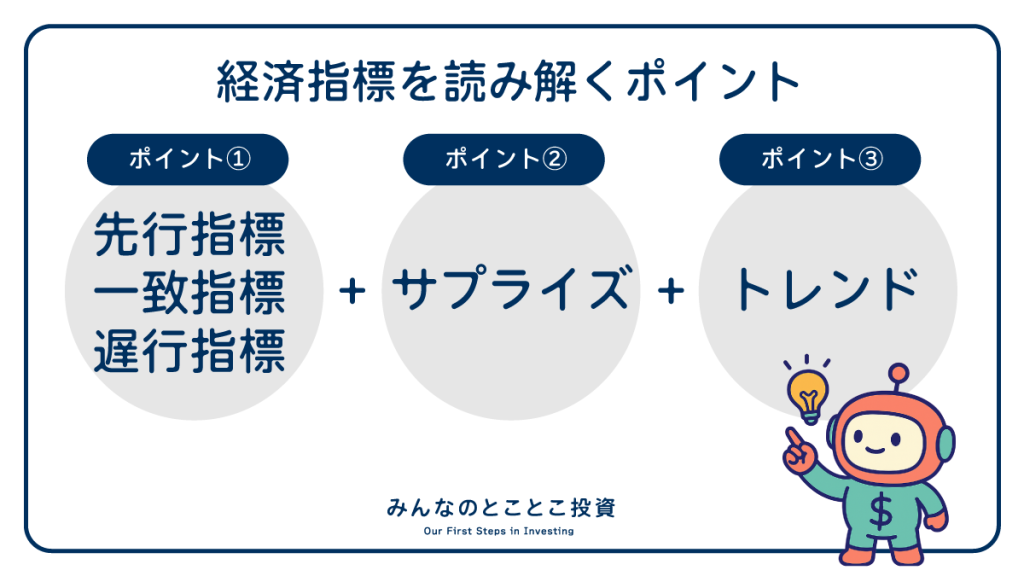

経済指標を読み解くポイント

①先行指標、一致指標、遅行指標:経済指標には、景気に対して先行して動くもの(例:新車の販売台数)、ほぼ一致して動くもの(例:鉱工業生産指数)、遅れて動くもの(例:失業率)があります。これらをバランスよく見ることで、より正確な経済の姿が見えてきます。

②サプライズ:経済指標は、アナリストの予測と実際の発表値との「差(サプライズ)」が注目されます。予測よりも良い結果が出れば株価に好影響を与えやすく、悪い結果だと逆の反応が出ることがあります。

③トレンド:短期的な変動に一喜一憂せず、数ヶ月、数年といった長期的なトレンドを見て、経済の大きな流れを掴むことが大切です。

経済指標を味方につける実践的なステップ

経済指標の重要性は分かったけれど、「じゃあ、どうやって投資に活かせばいいの?」と感じる方もいますよね。ご安心ください。具体的なステップで考えていきましょう。私も最初は手探りでしたが、少しずつ実践することで、自信がついてきました。

一歩進んだ「指標の組み合わせ読み」

一つの経済指標だけでなく、複数の指標を組み合わせて見ることで、より多角的に経済状況を把握することができます。例えば、GDPが伸びているのに、失業率がなかなか下がらない、といったケースもあります。これは、景気は回復しているものの、雇用に結びつくまでに時間がかかっている、あるいは生産性が向上したことで少人数で多くの仕事ができるようになった、といった背景が考えられます。複数の指標を組み合わせることで、経済の立体的な姿が見えてくるので、より確度の高い投資判断に繋がります。

長期的なトレンドを見極める「鳥の目」

経済指標は日々発表されますが、短期的な変動に一喜一憂する必要はありません。大切なのは、長期的なトレンドを見極めることです。例えば、ある月の消費者物価指数が少し上がったからといって、すぐにインフレが加速すると断定するのは早計です。過去数ヶ月、数年間のデータを比較して、物価が継続的に上昇しているのか、一時的なものなのかを判断することが重要です。私も、日々のニュースに感情を揺さぶられそうになることがありますが、そんな時は一度冷静になり、「これは長期的なトレンドなのか?」と自問自答するようにしています。まるで、高いところから全体を俯瞰する「鳥の目」を持つようなイメージですね。

ニュースと指標を関連付ける「点と点の接続」

新聞やニュースで「〇〇企業の決算が好調だった」という記事を見たら、「なぜ好調だったんだろう?」と考えてみましょう。もしかしたら、その企業が事業を展開している国のGDPが大きく伸びていたり、その企業の商品が消費者物価指数の上昇に寄与するほど人気だったりするかもしれません。このように、日々のニュースと経済指標の「点と点」を接続することで、より深く経済を理解し、投資への洞察力を高めることができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、意識して情報を見るようにすると、自然と繋がっていくはずです。

信頼できる情報源と「継続の力」

経済指標を読み解く上で、どこから情報を得るかは非常に重要です。信頼性の低い情報に惑わされてしまうと、正しい投資判断はできません。

公的機関のデータ活用術

最も信頼できる情報源は、各国の政府機関や中央銀行が発表するデータです。例えば、日本の経済指標であれば、内閣府や総務省、日本銀行のウェブサイトで公式データが公開されています。米国の経済指標であれば、商務省や労働省、FRB(連邦準備制度理事会)のウェブサイトで確認できます。これらの情報は、加工されていない一次情報であり、最も正確なデータと言えます。最初は少しとっつきにくいかもしれませんが、ブックマークしておき、定期的にチェックする習慣をつけるのがおすすめです。

検索エンジンで最新情報をキャッチ!

「最新の経済指標が知りたい!」という時には、検索エンジンも強い味方です。例えば、「日本の最新経済指標データ」や「米国の最新経済指標データ」といったキーワードで検索すれば、多くの信頼できるメディアやデータサイトが見つかります。ただし、その情報がいつ更新されたものか、どの情報源に基づいているのかを必ず確認するようにしましょう。

継続は力なり!焦らずじっくりと

経済指標の読み解き方は、一朝一夕で身につくものではありません。私も最初は分からないことだらけで、正直、心が折れそうになったこともありました。でも、毎日少しずつでも経済ニュースに触れ、気になる指標があれば調べてみる、ということを続けていくうちに、少しずつ点と点が線で繋がるような感覚が生まれてきました。焦らず、自分のペースで、「継続は力なり」の精神で取り組んでいきましょう。